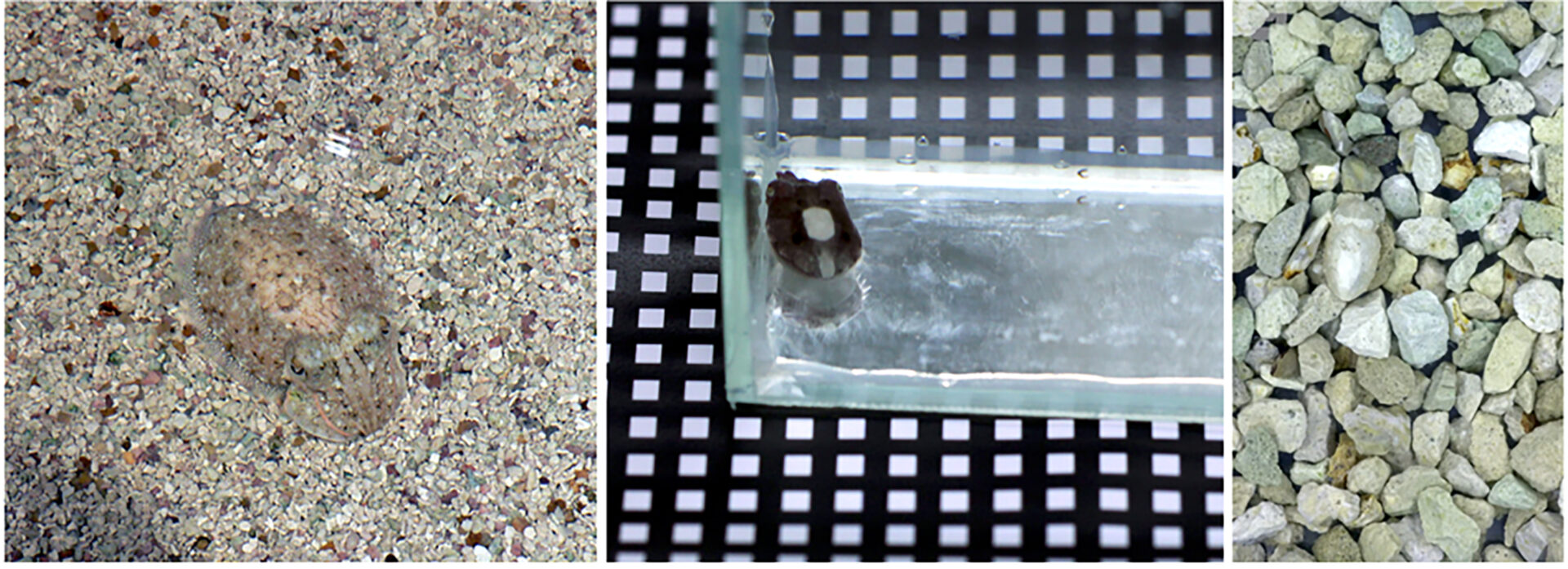

Viele Tintenfisch-, Kraken- und Kalmararten haben Mittel entwickelt, um das Substrat, auf dem sie liegen, zu imitieren, damit sie von Beutetieren oder Räubern nicht entdeckt werden.

In einem kürzlich erschienenen Artikel in der Zeitschrift Nature (28. Juni 2023) beschreiben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung und des Okinawa Institute of Science and Technology die große Raffinesse und Komplexität dieses Verhaltens und ebnen den Weg zu einem neurobiologischen Verständnis seiner mechanistischen und algorithmischen Grundlagen.

Alles geht übers Auge

Die Tarnung beginnt mit den Augen: Kopffüßer nutzen das Sehvermögen, um die wesentlichen Merkmale der Musterung oder „Textur“ eines Substrats, in oder auf dem sie sich verstecken wollen, abzuschätzen. Sie geben niemals eine exakte Kopie dieses Musters wieder, sondern eher eine Annäherung, die gut genug ist, um nicht entdeckt zu werden.

Ist die Zahl der Muster begrenzt?

Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, ob solche Annäherungen zu einer kleinen Gruppe „typischer und ausreichender Muster“ gehören, die Individuen in ihrem Leben erwarten und automatisch produzieren könnten, oder ob sie im Gegenteil vielfältig, hoch adaptiv und aus vielen unabhängig kontrollierbaren Merkmalen zusammengesetzt sind. Anhand einer großen Anzahl von gedruckten Hintergründen, hochauflösenden Filmen von sich tarnenden Tintenfischen und einer ausgefeilten quantitativen Analyse von Hunderttausenden von Bildern liefern die Wissenschaftler Beweise für die letztere Hypothese: Die erzeugten Muster sind zwar nicht unendlich fähig, aber viel variabler, komplexer und hochdimensionaler als ursprünglich angenommen.

System gleicht Fernsehbildschirm

Anschließend untersuchten die Wissenschaftler die Strategien, die die Tiere bei der Erzeugung einer Tarnung anwenden. Kopffüßer verfügen über ein einzigartiges System spezialisierter Organe in ihrer Haut, die so genannten Chromatophoren, die vom Gehirn gesteuert werden. Jedes Chromatophor enthält Pigmentkörnchen – die Pigmente gibt es in drei Farben – in einem zellulären „Beutel“, dessen Durchmesser durch eine Reihe winziger radialer Muskeln gesteuert werden kann, die ihrerseits durch spezialisierte Neuronen im Gehirn kontrolliert werden. Jedes Mal, wenn sich die Muskeln zusammenziehen, dehnen sich die Chromatophoren aus, und zwar bis zu einer Größe von etwa 0,3 mm. Jedes Mal, wenn sie sich entspannen, schrumpfen die Chromatophoren zu einem winzigen, unsichtbaren Punkt. Mit Millionen von Chromatophoren in seiner Haut wird der Tintenfisch zu einem Anzeigesystem, ähnlich einem Fernsehbildschirm, aber mit farbigen Pixeln, die in ihrer Größe und nicht in ihrer Intensität variieren können.

Der Weg zur perfekten Tarnung

Indem sie die Tiere nacheinander auf verschiedene Substrate setzten, die Größenänderungen von Hunderttausenden von Chromatophoren während dieser Tarnungsversuche maßen und diese Datensätze mit modernen Berechnungsmethoden analysierten, fanden die Wissenschaftler heraus, dass der Weg zur perfekten Tarnung einer wandernden Suche mit progressiver Fehlerkorrektur gleicht. Bei der Untersuchung der Population der sich verändernden Chromatophoren stellten die Wissenschaftler außerdem fest, dass sie Gruppen von zehn bis tausenden von Chromatophoren bildeten, die beim Übergang zwischen den Tarnungen eine ähnliche Dynamik der Größenveränderung zeigten. Indem sie die Analyse über viele ähnliche Übergänge zwischen denselben Hintergrundpaaren wiederholten, stellten sie jedoch fest, dass die Gruppierung der Chromatophoren jedes Mal anders war. „Es ist ein bisschen so, als ob ich, um einen Stift vor mir zu greifen, jedes Mal eine neue Strategie für die Bewegung meines Arms entwickeln würde“, sagt die Doktorandin Theodosia Woo, Mitautorin der Studie. Diese Ergebnisse unterstützen die Idee, dass die Tiere eine Form der Rückmeldung (visuell oder auf andere Weise, das ist noch nicht bekannt) darüber nutzen, wie sie aussehen könnten, dies mit dem Hintergrund vergleichen, dem sie entsprechen wollen, und schrittweise versuchen, den Unterschied zwischen den beiden zu minimieren, bis sie zufrieden sind. Der gesamte Prozess verläuft stoßweise, anfangs schnell, dann immer langsamer, je besser die Annäherung wird.

Erblassen bei Bedrohung

Die Wissenschaftler untersuchten dann ein anderes Verhalten, nämlich das Weißwerden oder Erblassen (engl. Blanching) der Haut, das auftritt, wenn sich die Tiere bedroht fühlen. Während des Weißwerdens war das Verhalten der Chromatophoren sehr reproduzierbar und direkt, ganz im Gegensatz zu den explorativen Aspekten der Tarnmustersuche. Aber auch im erblassten Zustand waren die Chromatophoren der Tiere nicht alle gleichmäßig kontrahiert; vielmehr zeigten sie sehr subtil das Muster, das sie unmittelbar vor dem Weißwerden gezeigt hatten. Dementsprechend zeigte sich nach dem Verschwinden der Blässe wieder das ursprüngliche Tarnungsmuster. „Dies deutet darauf hin, dass Tarnung und Weißwerden getrennten Kontrollsystemen unterliegen, die sich gegenseitig überlagern“, sagt Postdoktorand Dominic Evans, der für dieses Experiment verantwortlich war.

Riesige Gehirne

Die im Rahmen dieser Studien gesammelten Informationen geben Aufschluss über die neuronalen Strategien, mit denen die Tiere diese hoch entwickelten Verhaltensweisen steuern. „Einer der interessantesten Aspekte dieser Tiere“, so Gilles Laurent, Direktor am MPI für Hirnforschung und Leiter des Projekts, „ist die Tatsache, dass sich ihre Abstammung von der unseren und der der Raubfische vor über 550 Millionen Jahren von einem sehr primitiven, wurmähnlichen gemeinsamen Vorfahren getrennt hat. Das bedeutet, dass die Wahrnehmung von Texturen, die bei uns, Fischen und Kopffüßern ziemlich ähnlich sein muss – sonst würde die Tarnung nicht funktionieren – das Ergebnis einer evolutionären Konvergenz sein muss. Die Gehirne von Kopffüßern sind für Wirbeltierverhältnisse riesig, aber sie sind ganz anders aufgebaut als die von Wirbeltieren. Dies deutet darauf hin, dass die neuronalen Grundlagen dieser Form der visuellen Wahrnehmung in gewisser Hinsicht algorithmisch ähnlich sein müssen, obwohl wir wissen, dass es große Unterschiede in der physikalischen Umsetzung gibt. Unser nächstes Ziel ist es, diese tiefgreifenden algorithmischen Ähnlichkeiten zu entdecken.“

-Pressemitteilung Max-Planck-Institut für Hirnforschung/idw-